こんにちは。管理人の河内です。

今回は20世紀を代表する画家アンリ・マチスの画風と技法、その変遷についてご紹介します。

『色彩の魔術師』と言われ、真の意味で『色彩を解放』した彼の長い画歴は一体どのように画風が変化していったのでしょうか?順を追って見ていきましょう。

目次

マチスの画風① 初期~フォーヴィズム

マチスが画家を志してアカデミーで美術を本格的に学び始めたころは、パリで学ぶすべての画学生同様ルーヴル美術館へ通い、ジャン・シメオン・シャルダンやニコラ・プッサンなど古典の巨匠から模写などを通してアカデミックな絵画手法を学びました。

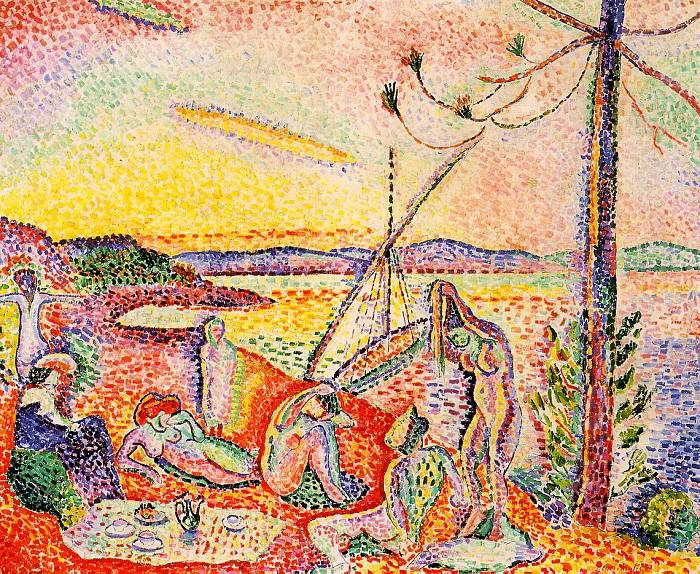

その後、印象派の影響を受けて鮮やかな色彩、新印象派のスーラやシニャックなどから点描を学びました。

シニャックの作品(↓)

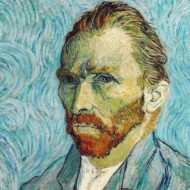

そして1896年ごろ、ジョン・ピーター・ラッセルという画家からまだあまり世に知られていなかったゴッホを紹介され、多大な影響を受けます。

ゴッホは表現主義の先駆者といわれるように、大胆なタッチと荒々しい色彩によって、自己の内面や感情を表現しました。

こうしたゴッホの大胆な色彩表現とタッチ、そして印象派、新印象派などの影響からフォーヴィズムが生まれました。

マチス『豪奢、静寂、逸楽』(↓)

マチスの画風② フォーヴィズムを超えて~単純化へ

しかしフォーヴィズムとしての活動は長くは続かず、その後は「ダンス」や「音楽」に見られるような、構成、色彩、形体とも単純化へと向かいます。

そこでは強い色彩やタッチは影を潜め、秩序ある画面構成と絵画の平面性を追求することが主要な課題となりました。

1906年のアルジェリア旅行を機に、マチスはイスラム、モロッコなど外国の文化から多大な影響を受けるようになり、それが後のマチスの想像力の源泉となりました。

1910年代にはピカソらのキュビズムの影響を受け、作品は抽象化します。

形、色ともに単純化とデフォルメ(変形)の一途をたどり、画面を色面で分割するなどより平面性を強めていきます。

マチスの画風③ 装飾的平面的表現~切り絵技法

1919年~29年には、抽象的な表現から古典的写実表現へと回帰する時期です。

(ここでいう古典的写実表現とは、固有色(ものそのものの色)を使い、陰影をつけて量感を感じさせる表現のことです)

装飾的でオリエンタリズムの影響を強くうけていたこと分かります。

(↓)『オダリスクたち』

イスラム芸術の影響から、絨毯や壁紙などの幾何学的文様をあしらった装飾性がこの時期の特徴です。

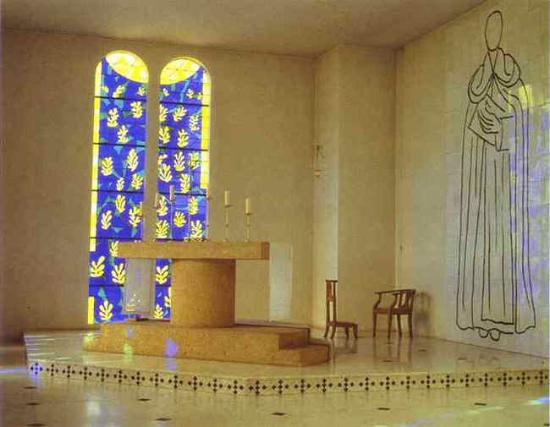

1940年代大病を患って以来、車椅子の生活となったマチスは、『グワッシュ・デグべ』と呼ばれる切り絵の手法を使って制作をしました。

それはグワッシュ(不透明水彩絵の具)で彩色された紙を、ハサミで切り抜き、助手がマチスの指示で地の紙にピンで留め、マチスが納得するとそれを糊付けするという手法です。

マチスは「切り絵は色彩で描くことを可能にしてくれた。私の手間を省いてくれたのです。輪郭線を引いてから色を置く、これだと一方が他方を規制することになる。代わりにいきなり色彩で描くことが出来るのである」と語っています。

切り絵の手法は制作自体が即興的で、より純粋に色彩の効果を追求できるようになり、作品にリズムと躍動感をもたらしてくれました。

そして最晩年、マチス芸術の集大成ともいえるヴァンスのロザリオ礼拝堂のステンドグラスへとつながっていったのです。

マチスの画風④ まとめ

いかがでしたか?今回は便宜上マチスの画風を3つに区切ってご紹介しましたが、その中でももっと細かくゴッホの影響から表現主義的傾向を持つ時期があったり、モロッコなどアフリカやイスラム文化の影響を受けたり、ピカソのキュビズムの影響を受けたりと様々な様式を取り入れていたことがお分かりいただけたと思います。

そしてマチスは、晩年体が不自由になるというマイナス面から、切り絵という究極のマチス自身にマッチした表現方法と出会い、その芸術を完成させたことは実に興味深いですね。

ピカソに続き、こうしてマチスの技法を改めて俯瞰してみると、稀代の天才たちといえども「無」から「有」を起こした人はおらず、常に「温故知新」先達に学び同時代にアンテナを張り、異文化でさえも自分の中に取り込み、新しいオリジナルが出来ることを再認識させてもらいました。

【この他のマチスに関するお勧め記事】

この記事へのコメントはありません。