こんにちは。管理人の河内です。

今回もまた絵を描く上でのニッチで現実的な問題に迫っていきたいと思いますが、今回取り上げるのは《影の付け方、描き方》についてです。

以前ご紹介した【油絵における背景】と同様に、この影も皆さん悩まれるところではないでしょうか?

日本語で“かげ”を表す言葉に“陰影”というのがありますよね。

谷崎潤一郎の“陰影礼賛”なんていう有名なエッセーもありますが、“陰影”と一言で言いますがこれを“陰”と“影”に分けて考えたことはあるでしょうか?

実は絵を描く上では陰”と“影”は分けて考えないといけないんです。

今回はそんなところからまたまたニッチなお話をしていきたいと思います。

目次

① 陰影とは?

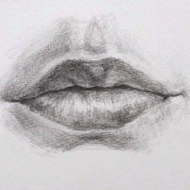

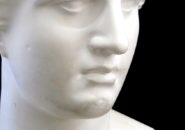

色を使わないデッサンでは、モノを描く上で《かげ》をいかに着けるか(描くか)が重要なポイントになります。

そしてその影を描くことを“陰影をつける”なんていったりしますが、この“陰影”は“陰”と“影”に分けられ、それを意識することはとても大切です。

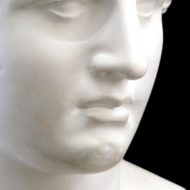

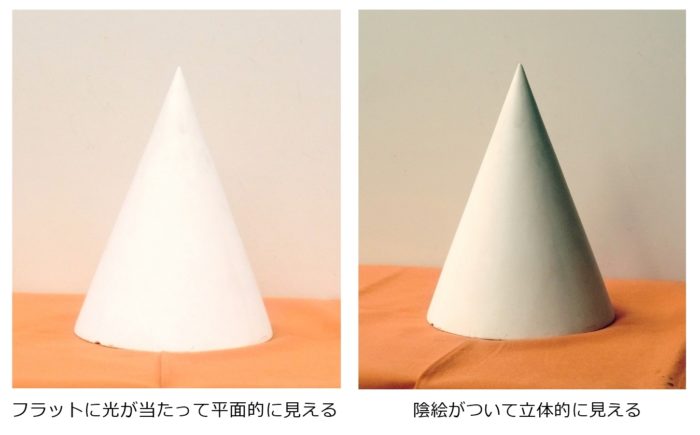

私たちはモノに光が当たることで色や形が見え、その存在を認識します。

でも強すぎる光やモノ全体に光が当たっている場合は、実は立体感や奥行きは感じられなくなってしまいます。いわゆるフラットな印象を受けるからです。

そこでモノに陰影、つまり明るい部分と暗い部分をつけることで、奥行きや立体として認識できるようになるわけです。

そして陰影の“陰”とはモノに光があまり当たらないあるいは当たっていない部分、暗い部分を指します。ここで重要なのは暗いだけで陰にはモノの実体があるということです。

一方“影”は同じく光が当たらない暗部ですが、これはモノそのものではなく光が遮られモノが床や壁などに投影された虚像であるということが出来ます。

② 陰と影を意識して描き分ける

『それってどっちも暗い部分でしょ?』と思われるかも知れません。

それはその通りなのですが、実は描くときにこの違いを意識しておかなければならないのです。

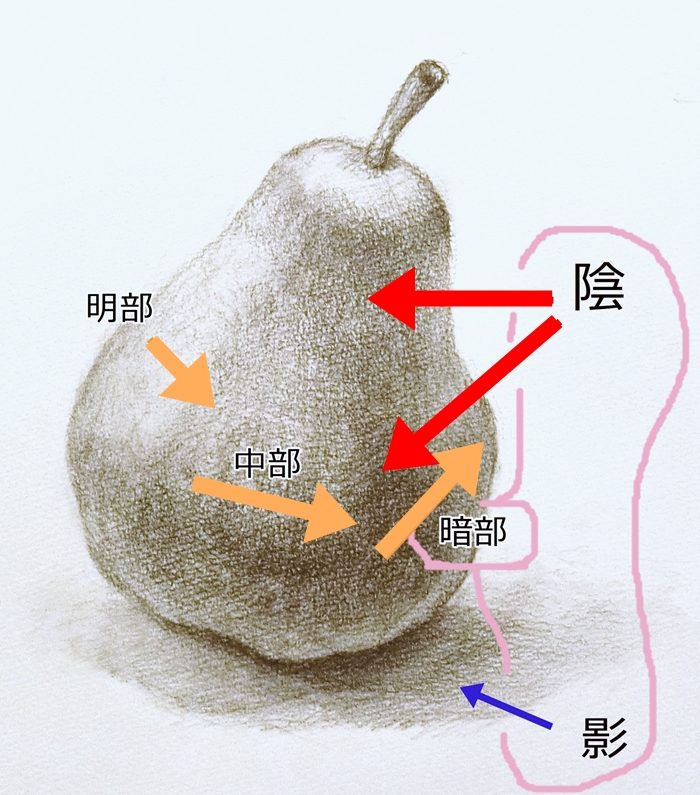

例えばこの洋ナシのモデルを描いたデッサンをご覧ください。

この洋梨の“陰”の部分は洋梨そのものを描いています。そして“影”の部分は洋梨の形を反映してはいますがそこは洋梨ではなく暗くなった「床」なのです。

今は暗く描いてありますが、洋梨がなくなればそこはただの白い床があります。

つまり描いているのは床ということになります。

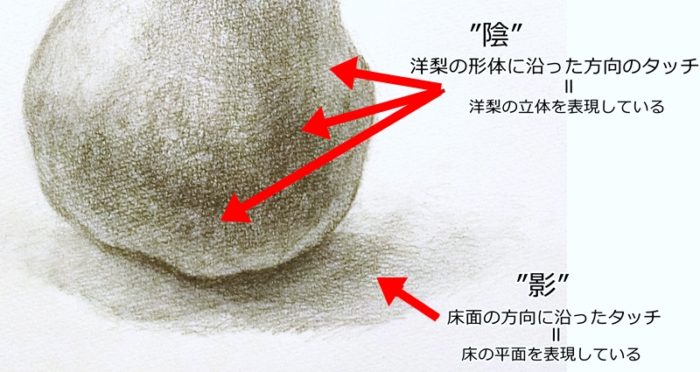

この二つを描き分けるためには、“陰”の部分では洋梨の立体を意識しそれに沿ったタッチとグラデーションで、また“影”の部分では床の平面を意識しそれに沿ったタッチとグラデーションで描かれなければなりません。

こうすることでそれぞれの意味と役割分担ができるのです。

③ 『影』も大切!~影の重要な役割とは

“陰”の部分に関しては、あくまでも実体がありモチーフそのものなので意識しなくても描かれると思います。

この絵の場合は画面左方向から光が差して、それが洋梨に当たることで洋梨の左側が明るくなり、右に行くにつれて暗くなりますが、明部から暗部まで梨は梨なので連続的に描くわけです。

一方で“影”はあくまでも脇役であり二の次となりやすく、チョチョっと暗く塗っておけばOKという方もいらっしゃると思いますし、描こうにも雲をつかむような話で実際どうしてよいのか分からないという方も多いと思います。

ですので上述したように、影にも床という実体があり、それが暗くなった部分を“影”と呼んでいるにすぎない、だから「床の面」を描くんだと考えていただければ描きやすくなると思います。

そしてここからが今回のお話の重要なところですが、”影”にはモノとモノの関係を説明するという大事な役割があるということです。

この関係性を描くことが作品に「空間」を与え、モノを写し取るだけの「写生」から「絵画」へと昇華させることにつながるのです。

ちょっと難しい言い方をしましたが、モノとそれを取り囲む空間まで感じさせることが関係性を描くことで表現できるのです。

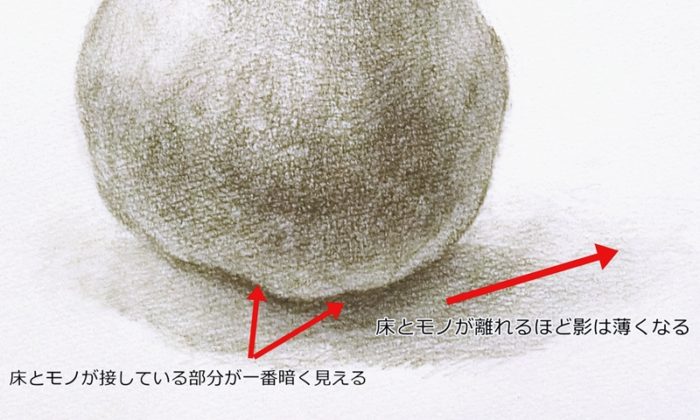

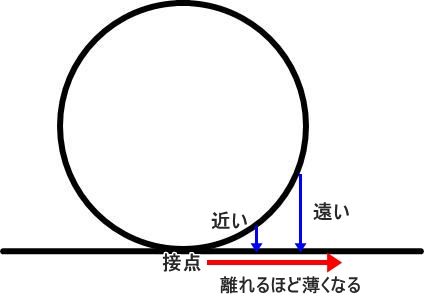

例えば上のデッサンでは、洋梨の下の部分は丸くなっています。

ということは床に置かれていても、床と接している面積はほんのわずかで後は浮き上がっているのです。

そしてこの浮き上がりは床と接する部分に近い方から離れるほど床と梨の距離が開きます。

それにつれて影は薄くなっていき、それを描くことで梨と床の間に隙間が感じられルようになります。これを、関係を表現しているといいます。

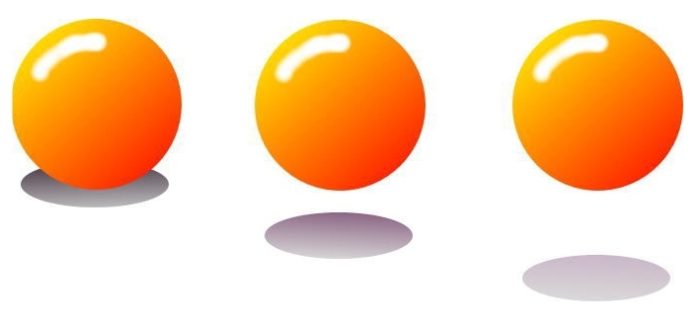

こちらの例をご覧ください。

オレンジ色の球体が三つあります。それらは三つともどれも同じに描いてあります。

違いは下に映った影。

左端は影と球体がくっ付き影は濃くしてあります。

そして右にいくほど影は薄く、球体から離れたところに描かれています。

するとどうでしょうか?

影が球体から離れ、薄くなるにつれてオレンジ色の球体がふわふわと宙に舞い上がったように見えないでしょうか?

これが影の持つ力といえば大袈裟ですが、はたしている大きな役割なのです。

このように影をいかにつけるかでモノの“存在”や“関係性”といった目には見えない、でもとても重要なことを見る側に伝えてくれるということ覚えておいていただければと思います。

③ まとめ

いかがでしたか?

背景同様脇役としてあまり重要視されていない方も多いと思いますが、実はとても大切な役割を果たしていた“影”。

絵がうまく描けるようになりたい方は誰もが“モノ”を一生懸命描こうとはしますが、”影”も縁の下を支える要素としてじっくり向き合ってみてはいかがでしょうか?

管理人は教室で生徒さんに、影が描けるようになれば”一人前”と言っていますがぜひ参考にしていただければと思います。

この記事へのコメントはありません。